Bulletin n°4 – 2025 (Octobre-Décembre)

.

SOMMAIRE

Jean-Pierre Girault

Le rocher Sainte-Marie, les occupations, son chemin de croix et sa chapelle troglodyte de Notre-Dame-du-Rocher (Meyronne)

Patrice Foissac

La fin des Caorsins, l’entrée dans la noblesse : trois exemples

Manon Vidal, Hélène Bonneau-Garcia

Un tableau de l’école génoise dans une église du Lot : itinéraire et restauration de L’adoration des mages de l’église Saint-Pierre de Gramat

Jean-Jacques Lagasquie

La vie sociale et économique à Marcilhac aux XVIIe et XVIIIe siècles

Michel Durand

Le réseau souterrain de Padirac

Jean-Louis Maisonhaute

Henri Cayre ou le poète menuisier. Des vies minuscules

Patrice Foissac

Compte rendu de la sortie du 26 octobre à Cardaillac

.

E X T R A I T S

Jean-Pierre Girault

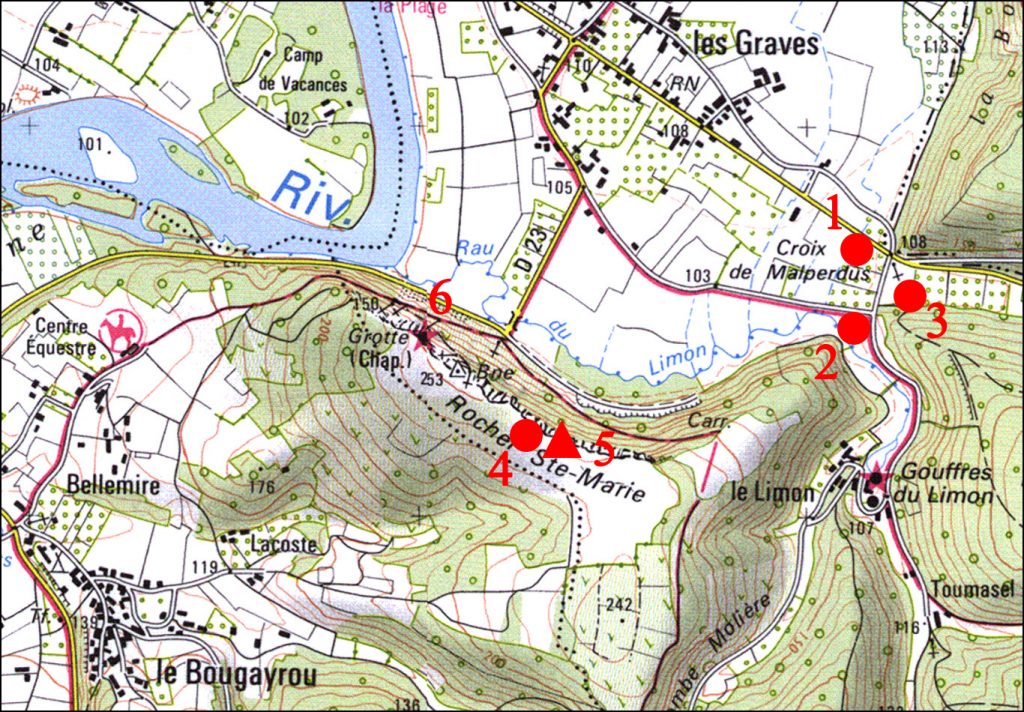

Situation :

Dominant la vallée de la Dordogne et le village de Meyronne, ancienne résidence des évêques de Tulle, une très haute falaise appelée « La Vierge de la Roche » ou « Notre-Dame du Rocher Sainte-Marie » abrite une grotte où a été aménagée une chapelle. Depuis la D 23 un sentier jalonné par un chemin de croix grimpe jusqu’à cette grotte profonde.

L’impressionnante falaise fait face côté nord à la plaine agricole de Meyronne et la boucle des Borgnes à Creysse. Elle s’étend également plus vers le sud où elle intègre les combes entaillant le plateau calcaire du causse de Gramat et dont les eaux de ruissellement se concentrent vers le ruisseau du Limon. Du haut de la falaise, un point de vue exceptionnel permet de découvrir, d’ouest en est, en bas, au premier plan, la Dordogne avec la pleine de Meyronne ; à l’horizon : les Rochers des Monges, Saint-Sozy et Meyronne, le Mont Mercou, le Causse de Martel, le Cirque de Montvalent et le Puy d’Issolud.

Les occupations

Au sommet et en bordure de la falaise

On y trouve un dolmen ruiné, la table est cassée, le support gauche mesure 2 x 0,25 x 1,60 m ; le droit, cassé, est encore en place. La chambre mesure 1,40 m de longueur avec un azimut de 110°.

À proximité se trouve un tumulus de 13 m de diamètre et de 0,60 m de hauteur (fig. 2, endroit 4). Il a été trouvé un anneau et un bracelet3 en bronze incomplet en 4 morceaux (fig. 4) à bossettes et à jonc plein (diamètre environ 8 cm). Entre les bossettes, 4 petites cannelures transversales complètent le décor, poids 14 g. Datation Hallstatt D3 / Tène A1. Ce type de bracelet est caractéristique de l’âge du Fer et sa répartition couvre tout le Massif central (Bourges, Cher, établissements militaires boulevard Auge, Milcent, 2004 pl. 20-7) et les régions plus orientales comme la Lorraine (Millotte, 1976), le Jura (Crançot, Gevingey, Jura) et la basse Bourgogne. Leur datation est assez large avec des documents présents dans les dépôts métalliques du centre ouest (dépôt de Rossay, Vienne, Mohen, 1980, pl. 198 – 15 ; dépôt de Saint-Denis-d’Oléron, Charente-Maritime, Gomez, 1980, fig. 69-5) ou de l’Aquitaine (dépôt de Vénat, Coffyn, Gomez, Mohen, 1981, pl. 34, n° 37, 39, 40, 41 ; on en connaît aussi divers fragments comparables dans le tumulus de Léry (Souillac, Lot ; Girault, 1992, fig. 62-26, 28) daté de la première moitié du Ve av. n. è.

LA FIN DES CAORSINS, L’ENTRÉE DANS LA NOBLESSE : TROIS EXEMPLES

Patrice Foissac

La numérisation des registres du Trésor des chartes par les Archives nationales nous offre l’opportunité de revenir sur le destin de trois dynasties marchandes du fameux groupe des Cahorsins, les de Jean, Gironde et Bousquet qui accèdent par lettres royales à la noblesse au tournant du XIVe siècle, suivant en cela l’exemple d’autres grands marchands et banquiers comme les deux autres branches des de Jean ou les de Lard et bien sûr les Béraldi.

De Saint-Projet

Les de Jean

Nobilitato Sicardi Johannis

De Caturco

Philippe, par la grace de dieu Roys de France. Savoir faisons à tous presens et avenir que notre aimé Sicart Jehan de Caours, lequel est yssus et attrais [ ?] de parens non nobles, avec toute sa postérité née et à nestre [naître] masles et femelles nous avons anoblis et par la teneur de ces lettres de grâce especial de notre certaine science et de sa plante [source] de notre puissance royale anoblissons et adioustons et voulons et decernons estre adioustés à la compagnie et union des nobles par ainsi que doresnavant le dit Sicart et toute sa postérité joissent et usent en tous cas de toutes les libertés, franchises, droits, honneurs et privilèges des quelles doivent ioir [jouir] et user les autres nobles de notre royaume, et que il puisse recevoir honneur et estat de chevalerie quant il leur plera, et soient tenus et traitiés en iuegement [justice] et dehors comme nobles tout aussi comme se d’ancienneté il eussent esté procrées et yssus de noble lignie [lignage]. Non obstant tout droit escript et non escript et toute coustume et usage de pais [pays] à ce contraires, les quiex [les quitte, les libère] en tant comme il pourroient estre preiudicians à notre presente grâce nous reietons [rejetons] et annulons de la plante de notre dicte puissance royal et pour ce que ceste chose soit ferme et estable [établie] à tous iours [à jamais] nous avons fait mettre notre scel en ces lettres faites et données à Malbuisson de les Pontoise [Maubuisson, près de Pontoise], l’an de grâce mil trois cens trente et huit, au mois de février.

Une même ascendance, trois branches

D’or à trois hirondelles de sable, deux en chef

affrontées, un en pointe de

vol étendu

Ce document apporte la preuve indubitable qu’une partie de la prolifique famille de Jean est restée dans la bourgeoisie jusqu’à cette date de 1338. On peut donc en déduire que Jacques de Jean, qui avait acheté en 1299 la seigneurie de Labastide-Fortanière aux Gourdon et avait dû ultérieurement y renoncer, puisque non-noble en 1301, appartient à cette branche qui possédait une vaste demeure paroisse Saint-Pierre, jouxtant le cimetière et la grande rue.

Il est sans doute le fils de Pierre de Jean, bourgeois de Cahors, qui avait entrepris une décennie plus tôt d’acquérir, entre Laroque-des-Arcs et Vers, de nombreuses terres aux familles nobles éponymes, les de Cambou, de Vers, etc.

L’obituaire des dominicains de Cahors3, lieu de la nécropole familiale, nous renseigne heureusement sur les filiations de la famille. En effet, une première mention de sépulture, sans date4, évoque la disparition de Jacques qui meurt

sans enfants :

Manon Vidal, Hélène Bonneau-Garcia

Introduction

L’église Saint-Pierre de Gramat est un édifice néogothique construit dans le premier tiers du XXe siècle par l’architecte départemental Émile Toulouse.

Elle fut bâtie en remplacement de l’ancienne église paroissiale en ruine, située à l’extérieur de la ville. Malgré son histoire récente, elle renferme deux toiles peintes du XVIIe siècle, protégées au titre des monuments historiques, dont l’une fait l’objet du présent article. Signalée en 2017 à la conservation des antiquités et objets d’art, L’Adoration des mages fut présentée en mars 2018 devant la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, à l’issue de laquelle elle fut inscrite au titre des monuments historiques.

.

En 2024, sur proposition de la conservation régionale des monuments historiques, la commune de Gramat a souhaité enclencher l’étude de ce tableau en vue de sa restauration et de sa valorisation. Cette étude, confiée au CRPA de Gaillac, a permis une connaissance approfondie de la matérialité de l’œuvre. Une enquête plus large fut menée parallèlement pour retracer l’historique du tableau par les archives et le replacer dans son contexte de production au sein d’œuvres similaires. La recherche en archives a permis de comprendre les conditions d’arrivée de cette œuvre dans l’église Saint-Pierre de Gramat, en mettant en lumière le rôle majeur tenu par la Société des études du Lot dans sa découverte et sa préservation.

Iconographie

Le tableau représente une Adoration des mages. Au centre de la composition, marqué par la base d’une colonne de pierre à l’antique en arrière-plan, la Vierge de profil présente sur ses genoux l’Enfant Jésus sur un linge blanc. L’Enfant est penché vers l’un des trois rois, agenouillé devant lui, richement vêtu d’un manteau d’hermine. Un petit page à moitié hors du cadre contemple la scène en soutenant le vêtement de son maître. À l’arrière-plan, à gauche, on aperçoit deux rois portant un vase précieux. L’un des deux se tient de dos, dans l’ombre, vêtu d’un costume rayé ocre et noir à manches bouffantes rouges et d’un turban. Son visage de profil est à peine discernable. Il semble s’agir de Balthazar, le roi à la peau noire. Face à lui, le deuxième roi paraît plus âgé. Barbu et couronné, son visage en pleine lumière se détache sur un fond de ciel nuageux où brille l’étoile de Bethléem. Au premier plan à droite, dans l’ombre, Joseph est figuré sous les traits d’un homme barbu appuyé sur un bâton, contemplant la scène. La composition est structurée autour d’une diagonale forte mettant en scène la Vierge, l’Enfant Jésus et le roi le plus âgé, animée par des jeux d’ombre et de lumière mettant essentiellement en valeur le visage de la vierge, l’Enfant et le visage du roi mage agenouillé.

.

LA VIE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE À MARCILHAC AUX XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES

Jean-Jacques Lagasquie

Si on sait beaucoup de choses sur Marcilhac à cette période, c’est surtout sur l’abbaye. Nos connaissances sont beaucoup plus minces sur la communauté marcilhacoise, incluant certes l’abbaye mais aussi la population du village. Pour en savoir plus, il faut utiliser des sources relatant la vie quotidienne. Certains documents « officiels » comme les registres paroissiaux ou le compoix (document cadastral de l’Ancien Régime) de 1639 nous le permettent, mais les plus proches des préoccupations des habitants sont les sources notariales. Mon père a consacré plusieurs années de sa retraite à relever et recopier ces actes. Il n’a pas eu le temps de les utiliser. J’en ai hérité et ce sont eux qui alimentent ce texte.

Le premier point est de se faire une idée de la population de Marcilhac

Il n’y a pas de recensement de la population avant la Révolution. Le premier a eu lieu en 1793. Marcilhac avait alors 814 habitants. En 1861 on arrive 933 habitants, avant qu’une longue dépopulation aboutisse aux 183 habitants du dernier recensement. Avant la Révolution, il ne peut y avoir que des estimations. L’administration royale avait mis au point au XVIIe siècle une méthode de calcul, «la méthode du multiplicateur». L’Église étant tenue de tenir des registres de naissances, mariages et décès, on pouvait avoir une idée assez précise du nombre de naissances et en multipliant le nombre moyen de naissances pour plusieurs années normales (sans épidémie) par 25 on s’est rendu compte que l’on avait une assez bonne appréciation de la population totale. Pour que les résultats soient acceptables, il faut, condition majeure, que les registres paroissiaux aient été bien tenus par les curés. Or ce n’est pas le cas pour Marcilhac où l’on a, certes, plusieurs registres paroissiaux, mais outre qu’ils sont mal conservés ils sont aussi visiblement très incomplets. Une seule série est acceptable, assez courte (7 ans) ; elle couvre les années 1673 à 1680. On a, alors, une moyenne de 25 naissances annuelles (chiffre tout à fait comparable à celui des débuts du XIXe siècle lors des premiers recensements). On peut estimer par la méthode du multiplicateur que la population à la fin du XVIIe siècle était de l’ordre de 600 habitants. Marcilhac est donc plus qu’un village sans être une ville.

Quelle était, dans cette population, la part des paysans, des artisans, des bourgeois, des hommes d’Église, c’est-à-dire des acteurs sociaux ?

Le premier acteur de la vie sociale à Marcilhac, c’est l’abbaye. Sur le plan social et économique, elle ne constitue pas un groupe social homogène. Il y a d’abord l’abbé, qui est aussi, sur le plan féodal, le seigneur de Marcilhac.

L’abbaye est en commende depuis longtemps. Ses abbés sont dans ces deux siècles étrangers à Marcilhac. Souvent titulaires de charges royales, ils ne résident pas à Marcilhac. Certains même n’y sont jamais venus, comme le dernier, le cardinal Zelada, membre de la Curie, qui réside à Rome. Pour les abbés, Marcilhac est avant tout une source de revenus. Mais l’abbaye c’est aussi une communauté monastique. Au XVIIe siècle elle est de l’ordre de 12 à 13 moines qui se partagent les charges et certains revenus de l’abbaye. Le nombre de moines diminue régulièrement au XVIIIe siècle et à la veille de la Révolution ils ne sont plus que quatre, dont deux ne résident pas à Marcilhac depuis plusieurs années. Parmi les moines, c’est le prieur qui a le rôle le plus important et, de fait, c’est lui qui dirige l’abbaye. Entre l’abbé et les moines, nous verrons que les relations ne sont pas forcément au beau fixe. Face à l’abbaye le second acteur est la communauté villageoise de Marcilhac. 600 habitants, c’est beaucoup et, pour pouvoir assumer ses droits et devoirs, il a fallu qu’elle s’organise.

.

LE RÉSEAU SOUTERRAIN DE PADIRAC

Michel Durand

Chacun connaît, au moins de nom, le célèbre gouffre de Padirac et ceux qui l’ont visité ont pu s’émerveiller devant sa rivière plane, son lac de la pluie ou ses gours suspendus ; ceux-là ont pu voir aussi que la cavité ne s’arrête pas au terminus des touristes. En fait, à part les spéléologues qui l’ont parcourue, peu de gens savent ce qu’il y a ensuite, les beautés que recèlent les galeries souterraines et l’histoire de la découverte de ce fabuleux réseau dont la longueur de galeries explorées atteint aujourd’hui plus de 53 km, faisant de celui-ci l’un plus grands réseaux souterrains de France.

Cet article est une synthèse des quelques publications concernant cette rivière souterraine, publications aux tirages souvent restreints et diffusés principalement dans le milieu spéléologique1. Nous y ajoutons des éléments concernant des découvertes récentes non encore publiées.

Contexte géologique succinct

Le causse de Padirac est délimité au nord par la vallée de la Dordogne et de la Bave et au sud par la faille de Padirac ; cette dernière a mis en contact les marnes imperméables du Limargue (côté sud) et les calcaires fissurés du causse (côté nord). C’est au niveau de ce contact que les petits ruisseaux circulant sur le Limargue viennent se perdre dans les fissures élargies du causse ; on parle alors de « pertes ». Ces dernières drainent, pour la grande majorité d’entre elles, les eaux vers un grand collecteur : la rivière souterraine de Padirac, le fameux gouffre constituant l’unique regard naturel sur celle-ci.

Si la plupart des pertes ont pu être pénétrées par les spéléologues, parfois sur quelques mètres seulement, aucune n’avait permis de déboucher dans la rivière souterraine et la jonction n’a longtemps été établie que par coloration. Nous verrons plus loin que ce n’est plus le cas depuis quelques années.

.Historique

C’est le 9 juillet 1889 que A.E Martel, suivi peu après par Gaupillat, Foulquier et Armand, descend pour la première fois, par une échelle de puisatier, jusqu’en bas du gouffre ; il reviendra, avec différentes équipes, continuer l’exploration en 11 sorties de 1 ou 2 jours étalées entre septembre 1889 et mai 1900 et parviendra à un obstacle, « la barrière du fuseau », située à un peu plus de 2 km du gouffre.

La société d’exploitation est créée ; le gouffre, aménagé sur 900 m, est ouvert au public mais les expéditions sont interdites pendant plus de trente ans jusqu’en juillet 1937, date à laquelle le P.-D.G. autorise le lotois Guy de Lavaur à poursuivre les explorations.

Des spéléologues aux noms bien connus, tel Armand Viré, Louis Armand (celui de l’aven Armand en Lozère), Félix Trombe (celui du four solaire d’Odeillo) l’accompagneront lors des expéditions de 1937, 1938, 1948, 1949 et 1951 ; avec eux un agriculteur de Dordogne, un certain Jean Lesur, dont nous reparlerons.

Ces expéditions (28 jours au total) permettront de progresser de près de 5 km dans la rivière principale, de parcourir une centaine de mètres dans un affluent (affluent de Joly) et de reconnaître quelques galeries annexes.

HENRI CAYRE OU LE POÈTE MENUISIER. DES VIES MINUSCULES

Jean-Louis Maisonhaute

À mes petits-fils Arthur et Gaspard, apprentis félibres dans le Gers.

La plaque de lieu de mémoire que l’on peut lire, depuis le 26 janvier 2025, sur la façade de sa modeste maison de village, renseigne le visiteur de la rue la plus étroite de Miers (Lot) sur la singulière double identité d’Henri Cayre : le choix dans une famille de charpentier du métier de menuisier et la vocation tardive de poète occitan. À un an et demi près, l’hommage rendu ce jour-là par l’association Aqui l’Oc avec l’appui des élus locaux aurait pu être celui du centenaire de la naissance du poète le 24 juillet 1926.

C’est exactement le 15 août 1925 qu’une circulaire du ministre de l’Instruction publique et Photo d’identité de Henri Cayre des Beaux-Arts, le Lotois Anatole de Monzie, déclarait sans ménagement dans la pure tradition universaliste laïque : « L’école laïque, pas plus que l’Église concordataire, ne saurait abriter des parlers concurrents d’une langue française dont le culte jaloux n’aura jamais assez d’autels. »

Ce régime sévère de séparatisme linguistique fut celui de l’école d’alors jusqu’à 15 ans, tandis que toute sa vie, en famille ou avec ses amis, il usa de l’occitan comme sa langue maternelle.

Ce contexte d’ostracisme bien connu doit être cependant rappelé car il montre un conflit de langue maternelle, de première et de seconde nature. La première est apprise à l’école et n’appartient pas à l’usager ; la seconde est pour ainsi dire native mais est refoulée car non officielle. « C’est en 1986, à l’âge de soixante ans, qu’Henri Cayre, après avoir entendu un jour une émission de radio, a décidé de se consacrer à la poésie dans sa langue maternelle ». Ce jour de révélation enthousiaste est décrit sous la plume inspirée de l’épistolier Henri Cayre « comme un “Chemin de Damas” 2 ». Ce n’est donc pas seulement le son familier mais secret d’une langue maternelle rendu public par le média radiophonique qui cause la vocation poétique, mais la grâce d’un génie enfouie de la langue auquel le retraité menuisier, véritable médium, prête sa voix comme malgré lui :

« De façon soudaine, dans ma tête survint un alexandrin, puis deux, je les consignais aussitôt. Les jours suivant d’autres se présentèrent, ce fut ainsi que j’écrivis un texte de seize vers. Je fus le premier lecteur de ce texte et fort surpris, car cela me paraissait tenir debout, par la suite je tentais d’écrire d’autres choses mais je ne suis pas un surdoué, hélas ! Enfin en huit années, je pense, j’ai rédigé quatre-vingt-deux textes, de valeurs inégales et certainement fort critiquables (sic). »

Or notre intention ici n’est certainement pas de nous livrer à une telle critique philologique pour laquelle nous n’avons pas de compétence, ni à une critique philosophique car il n’est pas évident que l’anti-particularisme déclaré

par Monzie représente chez lui une position universaliste irréconciliable avec la valeur esthétique de la diversité4 ; de même la défense sans concession de la langue occitane chez Henri Cayre n’est pas étrangère à un souci universaliste pour conjurer la babélisation des « patois » régionaux…

Notre étude n’ignorera pas la force politique qui inspire cette libération de la langue opprimée, réprimée, comprimée chez « un homme qui savait donner à la simplicité une résonnance universelle » comme le dit la plaque commémorative. Il faut en effet souligner que l’humble attitude revendiquée n’excluait pas l’affirmation d’une singularité irréductible à la fois à l’individualisme et au familialisme : « Ma modestie n’est pas feinte croyez-le, mais je ne souhaite pas être pris pour ce que je ne suis pas sûr d’être : mériter la reconnaissance du monde occitan pour la petite pierre que j’ai eu la prétention de vouloir apporter à la reconstitution de l’édifice dégradé, néanmoins, ne fusse que pour agacer mes détracteurs familiaux, il ne me déplairait pas que mon nom (et le leur !) figurât dans votre dictionnaire, et par ce fait même faire honneur à mes parents.

Évidemment, tout cela ne va pas de soi. »

HCOMPTE RENDU DE LA SORTIE DU 26 OCTOBRE À CARDAILLAC

Patrice Foissac

Cardaillac

Le lieu du rassemblement automnal et première étape de la journée a été cette année le village de Cardaillac où nous attendait sur place Aymeric Kurzawinski, guide-conférencier. Notre guide, en préalable à la découverte de l’architecture médiévale villageoise, prend le temps nécessaire à d’indispensables explications historiques et topographiques, notamment sur l’origine du « fort », la famille éponyme et la définition du castrum dans un contexte régional et local.

Ce castrum a donné son nom à la famille éponyme, célèbre dynastie de barons – à défaut d’autre titre issu de la curia regis – qui va essaimer « hors du charnier natal » sans jamais le quitter définitivement et se diviser en plusieurs branches : Cardaillac-Bioule, Cardaillac-Varaire, Cardaillac-Lacapelle-Marival, Cardaillac-Saint-Cirq, Cardaillac-Montbrun-Brengues qui s’illustreront à divers titres au cours du Moyen Âge quercinois, notamment en occupant les plus hautes charges laïques (sénéchaux) et religieuses (évêques). Dans ce castrum qu’ils ont fini par se partager en co-seigneurie en y associant la famille alliée des Thémines, chaque branche a fait édifier une tour ; certainement au nombre de quatre à l’origine, deux subsistent encore aujourd’hui. La tour carrée dite « de l’horloge », autrefois « de Bioule » ou « Marquèze » du nom d’une branche des Cardaillac, ne se visite pas. Notre guide nous en fait toutefois une présentation détaillée en insistant sur les caractéristiques de ce type d’architecture datable du XIIIe siècle : une fonction évidemment défensive plus que résidentielle mais aussi symbolique du pouvoir seigneurial, puisque placée au centre du village et non sur l’enceinte. Le couronnement de la tour laisse deviner des machicoulis et un crénelage aujourd’hui disparu (ou jamais achevé ?) qui vraisemblablement a pu être précédé de hourds de bois, ce que suggèrent les trous de poutres bien visibles sur les quatre côtés. En revanche, la tour, comme beaucoup d’autres, offre peu d’archères, la défense reposant essentiellement sur sa hauteur (25 m) et l’épaisseur des murs, la base de l’édifice étant d’ailleurs pleine pour éviter ou ralentir les sapes. Bien évidemment cette tour porte des latrines, s’ouvre sur quelques rares fenêtres en plein cintre et la traditionnelle porte en hauteur (plus de 3 m) accessible uniquement par une structure légère, escalier de bois, voire échelle. Certains de nos sociétaires s’interrogent sur la présence ou non d’un logis seigneurial dans le voisinage immédiat de la tour mais la réponse reste incertaine : un édifice qualifié d’église ou chapelle, à proximité, présente bien les caractéristiques d’un logis transformé sans qu’il soit possible de l’associer à la tour avec certitude.

Notre circuit va ensuite suivre l’enceinte du castrum dont une partie de l’assise repose sur la falaise dominant le ruisseau du Drauzou. Le parcours vers la tour de Sagnes à travers le village montre l’ampleur des démolitions et reconstructions qui compliquent passablement la lecture de la topographie des lieux.

La tour de Sagnes, toujours de plan carré, la mieux conservée et la seule visitable, impressionne par la qualité de sa construction en grès soigneusement appareillé. Elle ne présente pas de couronnement particulier et s’achève par une simple plate-forme. L’intérieur, accessible par le même type de porte en hauteur, donne sur un premier niveau soigneusement voûté dont les nervures reposent sur quatre colonnes d’angle. L’une d’elles s’engage dans la tour d’escalier intérieure qui mène au deuxième étage, lui aussi pareillement voûté et offrant un second accès d’escalier sans continuité avec le premier pour mener à la plate-forme finale qui offre, on s’en doute, une vue magnifique sur les environs. Le deuxième étage est éclairé d’une baie géminée et d’une porte qui devait s’ouvrir sur un possible balcon de bois côté village ; c’est également à cet étage que se trouve le caisson de latrines visible de l’extérieur.

.