Bulletin n°1 – 2024 (Janvier – Mars)

.

| SOMMAIRE DU BULLETIN | |

|---|---|

| Patrice Foissac Un arbitrage dans les dernières années du pontificat de Jean XXII ; l”égluse de Trespoux | 1 |

| Jean-Pierre Girault Le roc desMonges (commune de Saint-Sozy). Un habitat en falaise de l’époque médiévale . | 5 |

| Michel Durand Salinié. Lieu-dit de la commune de Fontanes | 15 |

| Hilary Sunman Une famille lotoise entre guerre et paix | 26 |

| Sarah Chabert Jean-Jacques Chapou, histoire et mémoires du chef des maquis du Lot | 54 |

| Étienne Baux Note de lecture : un document oublié sur le Cahors des années trente | 70 |

| Procès-verbaux des séances | 75 |

.

E X T R A I T S

UN ARBITRAGE DANS LES DERNIÈRES ANNÉES DU PONTIFICAT DE JEAN XXII : L’ÉGLISE DE TRESPOUX

Patrice Foissac

Le 23 juillet 1331, la chancellerie pontificale enregistrait un arbitrage entre les bénédictines de Sainte-Marie-La Daurade de Cahors et l’évêque Bertrand de Cardaillac dont voici la teneur:

Avignon, 23 juillet 1331, X des calendes d’août, année XV, remarque : sans taxation. À la prieure et au couvent du monastère Sainte-Marie de la Daurade de Cahors, ordre de Saint-Benoît. Comme entre Bertrand [de Cardaillac], évêque de Cahors, et celles-ci il y avait matière à procès sur ce que la prieure assurait que l’église de Trespoux, au diocèse de Cahors, avait été canoniquement unie audit monastère avec tous ses fruits sauf la portion congrue constituée pour le chapelain et que la présentation de ce chapelain lui appartenait et, en vertu de cette possession, lorsque l’église serait vacante, elle le recevrait de sa propre autorité. Au contraire, Bertrand disait que l’union susdite n’était pas valable et que l’église et sa collation lui appartenaient.

Le pape ordonna le séquestre des fruits de l’église et désigna pour ce litige Raymond, cardinal-prêtre du titre de Saint-Eusèbe [le cardinal Raymond de Mostuéjouls]. Les procureurs des parties s’accordent devant le cardinal de la manière suivante, à savoir que l’église de Trespoux soit irrévocablement au monastère susdit, qu’une portion congrue de cette église soit assignée pour constituer une chapellenie perpétuelle, que la présentation du chapelain appartienne alternativement les première et troisième fois au couvent et les deuxième et quatrième fois à l’évêque de Cahors. Le pape lève le séquestre et confirme l’accord. ▲

.

LE ROC DES MONGES (commune de Saint-Sozy)

Un habitat en falaise de l’époque médiévale

Jean-Pierre Girault

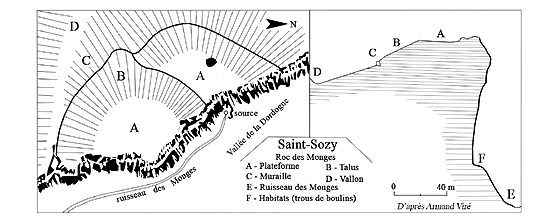

Situation – Au lieu-dit le Roc des Monges – ce nom évoque une ancienne possession monacale–, Armand Viré signale, au sommet d’un rocher qui a été aplani, une muraille en pierres sèches, encore conservée au pied du talus principal. Elle est en partie détruite autour de l’enceinte secondaire (figure n° 1). Un peu à l’est, sur la pente, se trouve une autre muraille en pierres sèches. Lors de travaux, vers 1951, trois sarcophages en calcaire ont été mis au jour au village de Monges, à côté d’un ancien moulin. Les cuves étaient trapézoïdales. La découverte a été cachée à l’époque « pour ne pas avoir d’ennuis » (Girault, 2010, p. 58).

Sur 300 m de longueur, la falaise, dont le sommet est à 249 m, forme un formidable abri naturel orienté à l’est (figures n° 2 et 3: carte postale n° 2 et photo n° 3). À l’aplomb de celle-ci, le versant, difficilement accessible, a une pente de l’ordre de 30° à 50°. Il a un dénivelé moyen de 85 m entre le pied de la falaise et la vallée, pour arriver à l’altitude de 103 m.

Un chemin médiéval à pente raide (le G.R. actuel) part de la source des Monges pour atterrir à l’extrémité nord de la falaise. Celle-ci est prolongée vers le nord-est par une muraille effondrée d’environ 250 m de longueur. ▲

.

SALINIÉ – lieu-dit de la commune de Fontanes

Michel Durand

À 500 m au sud-est de Fontanes se dresse une belle bâtisse qui domine le petit vallon du ruisseau du Boulou ; l’endroit s’appelle Salinié. Autant que la demeure et sa petite tour, le nom qui, étymologiquement, renvoie au sel nous a interpellé, d’autant que nombre d’habitants disent que des silos à sel s’y trouveraient. Nous sommes pourtant, ici, loin d’une quelconque production de sel. Les premiers propriétaires s’appelaient-ils Salinié (ou Salinier) ou était-ce leur ancienne profession lorsqu’ils vinrent s’installer ? Étaient-ils les gérants d’un grenier à sel ou étaient-ils chargés de recueillir l’impôt, la célèbre « gabelle »?

différentes de celles de la façade, mais sans doute sont-ils contemporains.

Ces dernières hypothèses nous semblent peu vraisemblables mais, pour essayer de répondre à ces questions, nous nous sommes penchés sur l’histoire de cette demeure et des gens qui y ont résidé. Mais jusqu’à quelle époque faut-il remonter pour obtenir une réponse ? L’architecture de la demeure, ses mystérieux silos qui s’ouvrent dans la partie basse, les documents d’archives sont des clés possibles pour lever les interrogations; ce sont donc dans ces domaines que nous avons mené nos investigations.

La propriété

Vers 1670, si l’on excepte deux petites parcelles isolées de respectivement 10 et 20 ares, la propriété était d’un seul tenant et d’une surface importante d’environ 27,5 ha. Le cadastre de l’époque indique la présence d’un jardin, de plantier (plantation de fruitiers ou/et vignes), de bois, prés et terres..

Le cadastre napoléonien (1808) montre un parcellaire très étendu, contrairement à celui très morcelé des autres terres de la commune.

En ce qui concerne les bâtiments, il est noté, sur le premier cadastre, l’existence de maison, grange, écurie, basse-cour, four, fournil et pigeonnier. Ce sont certainement tous ces éléments qui figurent encore sur le cadastre de 1808.

Aujourd’hui, hormis la maison, tous ces bâtiments ont disparu et d’autres les ont remplacés à des endroits différents. ▲

.

UNE FAMILLE LOTOISE ENTRE GUERRE ET PAIX

Hilary Sunman

Préface

Au cours de l’été 2014, le château des Albenquats a brûlé complètement. Je pouvais voir le panache de fumée noire depuis mon jardin; je pensais que c’était un grand feu de joie, bien qu’ils ne soient pas autorisés pendant les mois d’été secs. Mais quand j’ai fait ma promenade habituelle du soir, un kilomètre le long d’une voie tranquille dans la vallée du ruisseau du Lissourgues, je me suis rendu compte que c’était le château qui brûlait; on sentait l’odeur de la fumée et les flocons de cendres retombaient doucement vers le sol.

Le château était resté vide depuis que j’avais vécu dans la vallée – environ 8 ans –, visité de temps en temps par quelqu’un qui surveillait la végétation.

J’avais entendu des rumeurs: l’endroit appartenait à « une famille de Paris », « une famille de Bordeaux ». C’est alors que je me suis rendu compte que les propriétaires étaient étroitement liés à la famille dont j’avais acheté la maison, le Moulin de Latour, et qu’en fait je connaissais beaucoup de choses à leur sujet.

Quand j’ai acheté le moulin, il était tombé en décrépitude et à peine habitable. Le toit avait besoin de soins attentifs, les déchets s’entassaient dans les caves et les greniers. Il y avait des centaines de bouteilles de vin soufflées à la main, recouvertes de poussière depuis plusieurs décennies. Les anciens instruments de ferme, les piquets, les scies, étaient empilés dans les coins. Dans le grenier, au-dessus de l’espace de vie unique, il y avait tout un amas d’objets qui encombrent une vie. ▲

.

JEAN-JACQUES CHAPOU, HISTOIRE ET MÉMOIRES DU CHEF DES MAQUIS DU LOT

Sarah Chabert

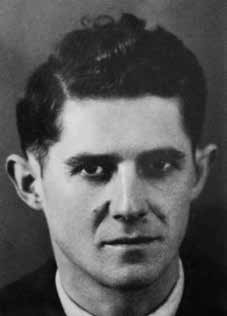

« Forgeron de l’obscur aux lèvres éclatantes, il parle haut dans l’ombre de la mort » : telle est l’inscription gravée sur le bloc de travertin sur lequel repose un buste de bronze. L’ensemble orne l’une des principales places du vieux Cahors, dominée par la cathédrale Saint-Étienne. Les vers font référence à un résistant mort en juillet 1944, le chef légendaire des maquis du Lot.

Jean-Jacques Chapou, connu sous les pseudonymes de « Philippe » et « Kléber », est d’abord une figure majeure de la Résistance dans le département du Lot, mais la reconnaissance de son rôle dans la Résistance dépasse le cadre de ce département: mort peu de temps avant la libération de Cahors, le 17 août 1944, il a fait l’objet de plusieurs démarches commémoratives. Secrétaire de la CGT (Confédération générale du travail) clandestine puis du mouvement Libération du département du Lot, il a joué un rôle actif dans l’organisation des maquis. Vers février 1944, il est passé à l’organisation FTPF (Francs-tireurs et partisans français), entraînant ses maquis avec lui, puis, muté en Corrèze, il conduit l’attaque de Tulle, avant d’être finalement déplacé vers la Creuse où il trouve la mort le 16 juillet 1944.

Les origines

Jean-Jacques, simplement appelé « Jacques » par ses proches, naît le 10 avril 1909 à Montcuq-en-Quercy dans une famille d’enseignants. De l’enfance de Chapou, on retiendra qu’elle a été marquée par un drame : son père, Étienne, qui enseigne au collège de Montcuq (l’actuel collège Jean-Jacques-Faurie) est appelé au front en 1914 et décède de ses blessures dans un hôpital militaire. C’est la mère de Jean-Jacques, Camille, femme à poigne, qui s’est chargée de son éducation. Jean-Jacques a grandi sans son père et a gardé de la guerre une impression douloureuse, ce qui contribue à faire de lui un pacifiste convaincu. Ce pacifisme l’amène à soutenir les accords de Munich en 1938, comme d’ailleurs d’autres hommes marqués à gauche, notamment certains socialistes regroupés autour de Paul Faure, mais il ne l’empêche pas de servir sous les drapeaux pendant la « drôle de guerre ». ▲

..

NOTE DE LECTURE : UN DOCUMENT OUBLIÉ SUR LE CAHORS DES ANNÉES TRENTE

Étienne Baux

Le colloque organisé par notre Société au début décembre 2022 pour commémorer son cent cinquantenaire s’est ouvert sur de multiples sujets. Ce fut l’occasion de présenter la vie de la SEL au cours des années 30. Ce travail s’est nourri d’abord de l’analyse des bulletins trimestriels. Une autre source documentaire vint la compléter: un mémoire de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) soutenu en septembre 1976 par Joseph Boris:

La vie culturelle et l’animation d’une ville de province : Cahors, 1930-1939. Approche sociographique

Cet ouvrage de 200 pages dactylographiées ne figure pas dans la bibliothèque de la SEL ni dans celles des Archives du Lot ou des Archives diocésaines. On le trouve par contre à la bibliothèque patrimoniale et de recherche du Grand Cahors. Ainsi il semble qu’il soit resté confidentiel et n’a fait l’objet d’aucune étude jusqu’ici connue. Voilà donc un travail universitaire de qualité appuyé sur des sources archivistiques départementales et municipales, sur la presse locale et sur les témoignages de divers acteurs culturels. Son originalité vient de quatre témoignages oraux de Cadurciens de milieux divers dont l’anonymat, voulu par l’auteur en 1975, peut être facilement démasqué par ceux qui ont connu cette époque

Pour Joseph Boris, le concept de culture doit être pris dans son sens ethnologique : « La somme des idées, des valeurs et même des techniques qui ont cours dans une société donnée. » Aussi l’ouvrage débute par une description de la réalité cadurcienne : celle d’une petite ville de 13 000 habitants, modeste préfecture offrant une société très partagée entre professions libérales, petits fonctionnaires, artisans, ouvriers, jardiniers, domestiques. La ville s’anime au rythme des marchés et des foires très fréquentés. L’automobile n’a pas envahi le boulevard et la bicyclette est toujours reine. ▲